In Guatemala gewinnt die kleptokratische Elite

Das zentralamerikanische Land wählt am Sonntag, 11. August 2019, einen neuen Staatschef. Das „Drittstaaten-Abkommen“ mit den USA bestimmt den Wahlkampf.

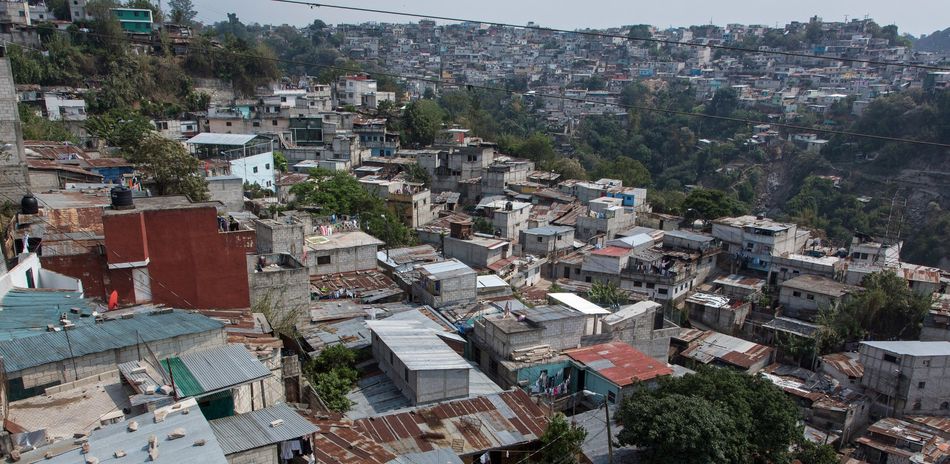

In Guatemala ist die Einkommensschere zwischen Arm und Reich extrem groß. Foto (Armenviertel in Guatemala-Stadt): Adveniat/Jürgen Escher

Es war der scheidende Staatschef Jimmy Morales, der einem müden Wahlkampf in Guatemala Ende Juli unerwartete Dynamik einflößte. Hinter verschlossenen Türen unterzeichnete der äußerst unbeliebte Präsident mit seinem US-Kollegen Donald Trump eine Drittstaaten-Regelung, mit der sich die gesamte Dynamik der Migrationsströme in Zentralamerika verändern würde, träte die Regelung tatsächlich in Kraft. Dann verlören Honduraner, Salvadorianer und Nicaraguaner, die auf dem Weg nach Norden Guatemala passieren, das Recht, in den USA um Asyl nachzusuchen. Stattdessen müssen sie ihren Antrag in dem Transitland stellen. Am Tag nach der Unterzeichnung zogen Hunderte Demonstranten zum Präsidentenpalast und warfen Morales vor, ein Vaterlandsverräter zu sein.

Auch die beiden Kandidaten, die am Sonntag in der Stichwahl um die Nachfolge von Morales ringen, sprachen sich gegen das Abkommen aus. Es ist vermutlich der einzige Punkt, an dem die Sozialdemokratin Sandra Torres und der Rechts-Kandidat Alejandro Giammattei einer Meinung sind. Guatemala sei kein sicherer Drittstaat, sondern das Land, das am stärksten unter Armut und Unterernährung leide, befand Torres. Giammattei kritisierte: „Wir können ja nicht mal die Sicherheit der eigenen Landsleute garantieren, die anderer dann noch weniger“. Es sei nicht hinnehmbar, dass Migranten, die vor Gewalt und Verfolgung fliehen, künftig in einem Land Schutz suchen müssten, das ebenfalls durch extreme Gewalt und Verfolgung geprägt ist, kritisiert auch die Hilfsorganisation Misereor.

Guatemala leidet unter Armut, Gewalt, Korruption und Straflosigkeit

Denn das bevölkerungsreichste Land Zentralamerikas bekommt seit dem Ende des Bürgerkriegs 1996 seine eigenen Probleme kaum in den Griff. Guatemala leidet unter der Gewalt der Jugendbanden, Armut, Ausgrenzung der Ureinwohner, Straflosigkeit und einer der größten Einkommensscheren der Welt. Zudem wird das Land von einer mafiösen Politikerkaste regiert, die den Staat ausplündert, Institutionen gleichschaltet und Politiker kaltstellt, die das System aufbrechen wollen. Drei der vier Staatschefs, die seit 2000 das zentralamerikanische Land regiert haben, sitzen oder saßen im Gefängnis, oder es wurde gegen sie ermittelt.

Die frühere Staatsanwältin Thelma Aldana, eine der bekanntesten Korruptionsbekämpferinnen und zugleich aussichtsreiche Kandidatin, wurde von der ersten Wahlrunde Mitte Juni wegen konstruierter Vorwürfe der Urkundenfälschung und des Verstoßes gegen Zollbestimmungen ausgeschlossen. Aldana hatte als Staatsanwältin gemeinsam mit der „UN-Kommission gegen Straflosigkeit“ (CICIG) ein Ermittlungsverfahren gegen Morales wegen illegaler Wahlkampffinanzierung eingeleitet, doch das Parlament weigerte sich, seine Immunität aufzuheben.

Stichwahl-Kandidaten liefern sich Kopf-an-Kopf-Rennen

Sowohl Torres als auch Giammatteigehören in unterschiedlichem Maße zu dieser kleptokratischen Machtelite und haben schon mehrfach versucht, das Präsidentenamt zu erringen. Die 63-jährige Torres kam vor vier Jahren in die Stichwahl, unterlag aber damals Morales. Sie verfügt über breite Bekanntheit, da sie als frühere Ehefrau von Präsident Álvaro Colom (2008 bis 2012) die Sozialprogramme der Regierung koordinierte und ganz Guatemala bereiste. Sie schob viele Projekte zur Bekämpfung der Armut an.

Giammattei mit seiner Rechtspartei Vamos tritt inzwischen zum vierten Mal bei einer Präsidentenwahl an, jedes Mal für eine andere Partei. Der studierte Mediziner ist Vertreter der Law- and-Order-Fraktion des Landes und tritt für eine harte Hand im Kampf gegen Jugendbanden und Schutzgelderpresser ein. Der Kandidat selbst saß zwischen 2006 und 2007 zehn Monate im Gefängnis. Er wurde beschuldigt, als Chef der guatemaltekischen Gefängnisbehörde bei einem Sturm der Pavón-Strafanstalt die Ermordung von rebellierenden Insassen in Auftrag gegeben zu haben. Verurteilt wurde er jedoch nie.

Weder Torres noch Giammattei, die nach jüngsten Umfragen gleichauf liegen, stehen für Korruptionsbekämpfung oder die notwendigen Veränderungen in Guatemala. Nach Angaben der Vereinten Nationen leben 60 Prozent der Guatemalteken in Armut, 23 Prozent in extremer Armut. Betroffen ist davon vor allem die Bevölkerungsmehrheit der Indigenen.